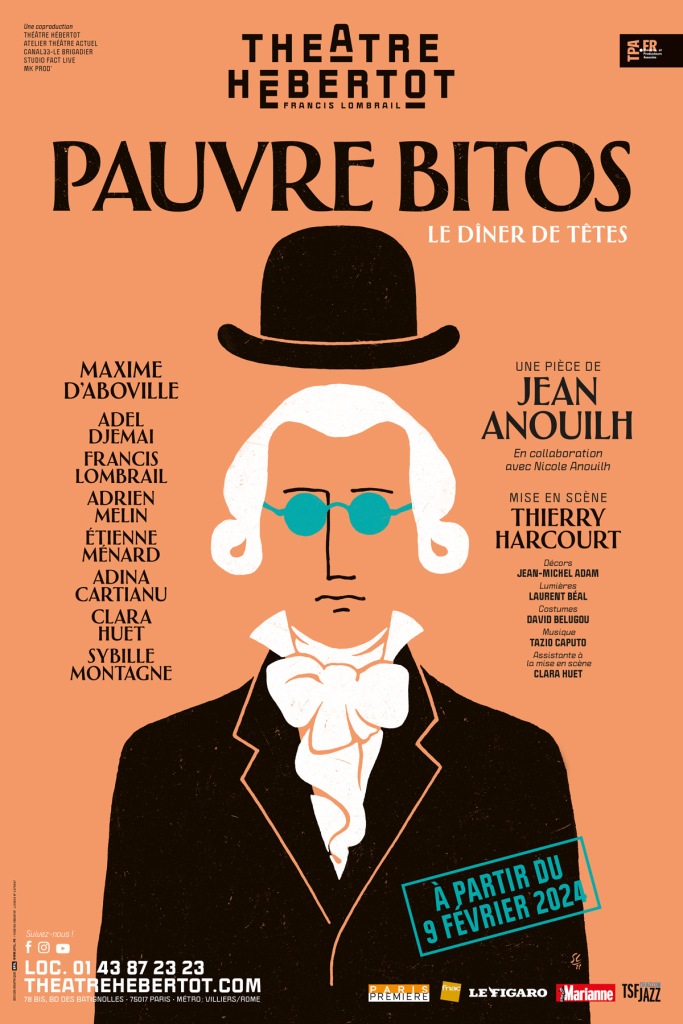

Critique de Pauvre Bitos, de Jean Anouilh, vue le 14 février 2024 au Théâtre Hebertot

Avec Maxime d’Aboville, Adel Djemai, Francis Lombrail, Adrien Melin, Etienne Ménard, Adina Cartianu, Clara Huet et Sybille Montagne, mis en scène par Thierry Harcourt

J’ai pas envie de faire cet article. Car j’avais vraiment envie d’aimer ce spectacle. C’est injuste, que voulez-vous. C’est la grand injustice de la subjectivité. Il y a des spectacles dont je n’attends rien et qui ont donc un potentiel de surprise bien plus important que l’avait Pauvre Bitos. Les attentes, c’est à double tranchant : on est déjà un peu acquis donc on n’a pas besoin de grand chose pour être conquis, mais si ça ne prend pas rapidement, le risque de dégringolade est peut-être plus élevé qu’en moyenne. Vous le sentez venir, hein ? J’ai été déçue, ben oui, voilà.

J’étais ultra hypée par ce spectacle lorsqu’il a été annoncé initialement : il réunissait trois de mes artistes préférés, Arnaud Denis, Maxime d’Aboville, Adrien Melin. Malheureusement, Arnaud Denis a dû laisser la main pour la mise en scène pour des raisons de santé, et c’est Thierry Harcourt qui a repris la mise en scène. Le problème du spectacle se situe-t-il dans ce passage de relai ? Thierry Harcourt avait-il les mêmes ambitions, la même lecture, la même vision de la pièce que son metteur en scène originel ? Impossible de le savoir. Alors jugeons les faits.

Je prends ce ton un peu solennel car je trouvais que la situation de départ lui allait bien. Nos personnages se rendent à un dîner de tête lors duquel les convives sont invités à se grimer en personnages historiques, ici, des personnages importants de la Révolution. L’un d’entre eux, Bitos, n’est invité à ce dîner que par vengeance de l’hôte, Maxime. Nous sommes après la 2nde Guerre Mondiale, Bitos est un procureur qui a obtenu la tête de collaborateurs dans le cadre de l’épuration. Il est présenté comme un transfuge de classe aigri quand ceux qui l’invitent sont des aristocrates décatis et peu républicains. Bref, Bitos, déguisé en Robespierre, risque d’avoir quelque surprises au cours du dîner.

Ça manque de quelque chose. Voilà ce qui me trotte dans la tête pendant tout le spectacle. Ça manque de quelque chose. Mais de quoi ? De liant, entre les personnages et leurs têtes, le passage de l’un à l’autre se faisant de manière peut-être un peu artificiel. De tension, entre les personnages : l’hôte est déguisé en Saint-Just, disciple de Robespierre, ce qui devrait induire une certaine friction de fait, mais qui n’est absolument pas utilisée. D’intérêt, dans la mesure où les échos entre l’épuration et la Terreur nous parlent moins que dans les années 50. D’enjeu. Ce spectacle manque d’enjeu. Et j’ai comme une idée des responsables. Les coupes. Trop de coupes, tuent les coupes. En plus, on reste dans le sujet, non ?

C’est délicat, car je ne connais pas le texte initial. Mais j’ai quand même une odeur qui me vient au nez. Parce que certaines choses semblent tomber un peu comme un cheveu sur la coupe. Parce qu’il y a des situations, des répliques, des élans de personnages qu’on ne comprend pas. Parce que le parallèle entre les personnages et leurs têtes peine à exister. Comme si la situation n’avait pas tout l’espace requis pour s’installer. Comme si les personnages ne pouvaient pas se déployer. La promesse n’est pas tenue. On attendait un jeu de massacre. Et finalement on joue au puzzle avec les coupes.

Avec tout ça, difficile de se faire un véritable avis sur la pièce. Ce sera pour la prochaine ! ♥

Pauvre Bitos – Théâtre Hébertot

78 bis bd des Batignolles, 75017 Paris

A partir de 17,20 €

Réservez sur BAM Ticket !